Recherches

Méthode d'identification des matériels et des technologies alimentaires : de l'Asie centrale à la Méditerranée orientale

version anglaise

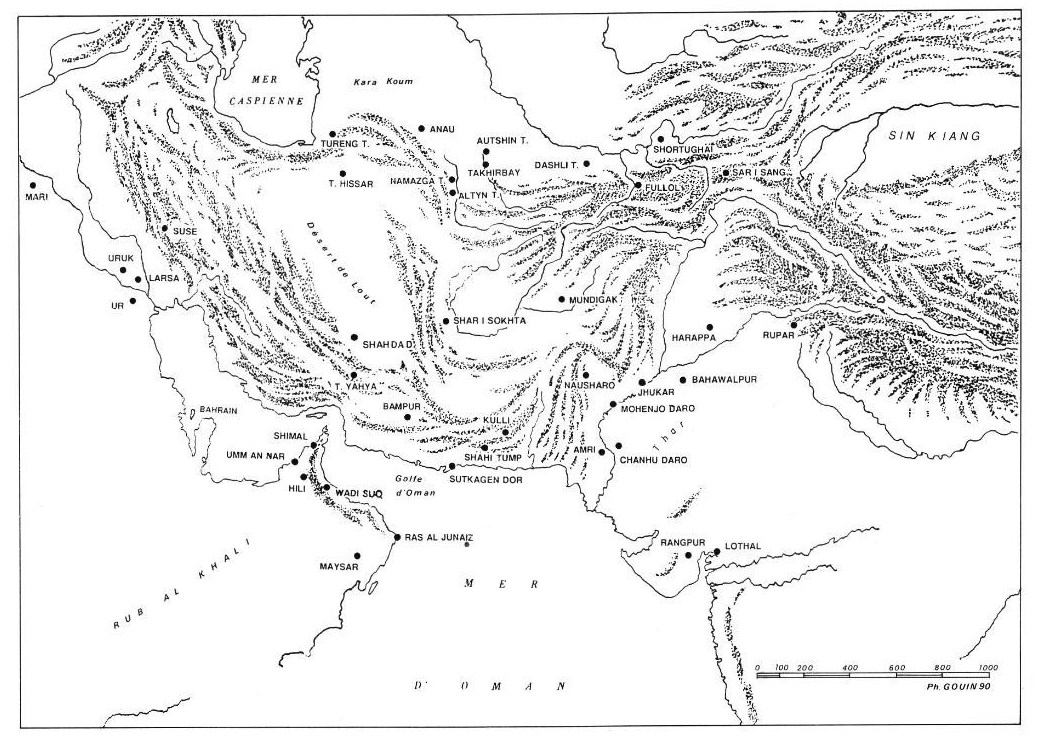

Voici les éléments des recherches auxquelles je me suis consacré durant une quinzaine d'années, de 1990 à 2004 (Extraits de mon Rapport d'activité scientifique du CNRS, 1997).

La Théorie

- L'Archéologie des produits éphémères

L'archéologie s'est longtemps limitée à l'étude des règnes, des religions et des monuments prestigieux qui leur survécurent. Les temples et les palais des empires disparus nous sont de ce fait souvent bien mieux connus que les activités quotidiennes de leurs constructeurs. Longtemps considérées comme secondaires et peu spectaculaires, les pratiques alimentaires constituaient donc un domaine de recherche peu exploré. La nature extrêmement périssable des aliments et, sauf cas exceptionnel, leur rapide disparition s'ajoutent à l'insuffisance des documents historiques ou archéologiques liés à leur préparation et leur consommation. Les études pratiques sur les anciennes technologies alimentaires étaient donc malheureusement rares et concernaient surtout les périodes et les cultures qui nous ont laissé des documents (Egypte ancienne, antiquité gréco-romaine, période médiévale...).

Certains penseront qu'il importe peu de savoir à quelle sauce nos ancêtres mangeaient leurs aliments, la nomenclature des denrées de base n'ayant guère changé depuis le Néolithique hormis quelques importations notables comme la tomate, la pomme de terre, etc..... Cependant, les produits d'aujourd'hui diffèrent des anciens non seulement par leurs qualités gustatives et leur aspect, mais aussi par leurs qualités agricoles. En effet, nos légumes sont plus gros, nos fruits plus sucrés et nos céréales plus opulentes qu'autrefois et ce, grâce à des sélections et greffages millénaires. De plus, dans nos régions, on ne mange plus qu'une petite partie des plantes et des animaux consommés autrefois. Enfin, nombre de préparations alimentaires ancestrales sont aujourd'hui oubliées, le goût des consommateurs ayant, pour de nombreuses raisons, considérablement changé.

Ajoutons à cela que les modes alimentaires constituent des "marqueurs" fort représentatifs des pratiques économiques, technologiques et culturelles des civilisations disparues. Celles-ci étaient, en effet, très dépendantes, du climat, du terroir et de l'habileté des hommes. Selon les particularités de son milieu géographique, technique, social et culturel, chaque ethnie consomme et apprête ses aliments selon des combinaisons culinaires « typées ». Celles-ci aboutissent à la création des « plats régionaux » qui reflètent souvent assez fidèlement la personnalité profonde de ceux qui les consomment : ce sera, par exemple, le vers d'écorce grillé chez les Papous de Nouvelle-Guinée (chasseurs et forestiers) ou la sole à la crème chez les Normands de la Manche (pêcheurs et éleveurs). L'étude de l'alimentation d'une communauté ancienne est donc l'un des bons moyens d'aborder l'analyse des civilisations disparues.

- Les principes fondamentaux

L'analyse et l'enregistrement des pratiques alimentaires orientales, antiques ou traditionnelles, m'ont permis de formaliser une méthode de recherche qui peut être aisément adaptée à l'étude d'autres secteurs de l'artisanat et de la petite industrie. Elle repose sur trois principes fondamentaux :

Ces principes fondamentaux nous permettent ainsi d'utiliser la plupart des artisanats traditionnels modernes comme "modèles" pour reconstituer les anciennes activités liées à la production des produits périssables (bois, cuirs, aliments, etc...). On aboutit donc aux équations suivantes :

retour haut de page

La Pratique

- Identifications empiriques

Bien que les aliments disparaissent rapidement sans laisser de traces, du moins de traces visibles, il est parfois possible de les retrouver en identifiant les ustensiles qui ont servi à les préparer, à les cuire ou à les transporter. Comme les autres " outils " utilisés par les artisans spécialisés, les ustensiles alimentaires sont les témoins des techniques qu'ils ont permis de mettre en oeuvre. Ainsi, de la même façon que l'herminette induit le travail du bois de charpente et la forge celui du métal, la baratte suppose sans conteste la préparation du beurre et la faisselle celle du fromage. Par ce biais et en utilisant les principes énoncés plus haut, certaines préparations alimentaires et, par conséquent, la production, la consommation et, éventuellement, le commerce de certains aliments peuvent être reconstitués. Retrouver la fonction des ustensiles archéologiques caractéristiques d'une technique domestique ou artisanale devient donc d'un exceptionnel intérêt par le nombre et la qualité des informations "virtuelles" induites.

Toute la difficulté d'utilisation de ce système consiste à distinguer des "ustensiles-marqueurs" caractéristiques parmi les milliers d'autres objets découverts dans des fouilles archéologiques. A cette fin, nous utilisons une méthode comparative éprouvée dont la simplicité n'est qu'apparente. Si l'on admet que des ethnies, dont les milieux socio-culturels, techniques et géographiques sont comparables, utilisent des ustensiles comparables, il devient possible d'identifier des objets techniques archéologiques par rapprochement de leurs homologues traditionnels actuels. L'existence de certaines denrées périssables ainsi révélée par l'identification des ustensiles, il est possible de reconstituer "virtuellement" leurs techniques d'élaboration et de mise en oeuvre ainsi que certaines des structures socio-économiques sous-jacentes fortement dépendantes des particularités de l'écosystème. L'analyse des technologies et des pratiques alimentaires comporte ainsi de nombreuses facettes et l'archéologue devra non seulement faire appel à toutes les branches des sciences humaines, mais également à celles des sciences de la vie et de la matière.

Ce système d'analyse peut être représenté par le schéma suivant :

retour haut de page

- Données iconographiques et textuelles

Les objets domestiques découverts dans les fouilles ne représentent évidemment pas l'unique source de renseignements sur les aliments anciens. En effet, les textes mésopotamiens et égyptiens, dont une grande partie doit encore être traduite, dépouillée et interprétée apporteront sans doute de précieux renseignements sur les diverses productions alimentaires et les circuits commerciaux. Malheureusement, la clé de l'écriture et de la langue harappéennes n'ayant pas encore été découverte, les quelques courts textes qui nous sont parvenus sont restés hermétiques. Paradoxalement, ce sont peut-être les identifications décrites ci-dessus qui permettront de traduire un jour l'écriture harappéenne. En effet, grâce à elles, il serait possible de rapprocher les inscriptions relevées sur les vases de leur fonction ou de leur contenu. La forte présomption sur le sens de ces inscriptions ainsi obtenue permettrait ainsi d'aboutir à une traduction partielle, premier pas vers la découverte de la clé de la langue.

A ces recherches, il faut ajouter celles que j'ai déjà entreprises depuis plusieurs années sur l'iconographie laitière. En effet, si les Harappéens n'ont pratiquement pas laissé d'images de leur vie quotidienne, exception faite de quelques statuettes, de sceaux décorés d'animaux finement gravés et de céramiques à décor naturaliste, il n'en est pas de même des Mésopotamiens et des Egyptiens qui avaient l'heureuse habitude de tout fixer en images sur des matériaux durables. Une importante source de documentation sur l'élevage et les activités laitières est donc disponible dans les publications et dans les musées d'Orient ou d'Occident ; elle ne demande qu'à être étudiée.

retour haut de page

- Données archéométriques

Jusqu'à la fin des années 1980, les informations "virtuelles" obtenues par déductions ethnoarchéologiques restaient hypothétiques puisqu'elles ne reposaient que sur des convictions. Ce vide méthodologique est maintenant comblé grâce aux analyses spectrométriques qui permettent d'identifier les résidus organiques "piégés" dans les parois des vases. Il devient ainsi possible d'explorer et d'exploiter avec une certaine sécurité des secteurs de recherche où les vestiges visibles font défaut. Cependant, comme presque toujours, ce nouvel outil archéométrique n'était pas un outil spécialement mis au point pour l'archéologie. Les recherches étaient faites le plus souvent par des scientifiques qui acceptaient de "distraire" un peu de leur temps et de leurs moyens pour faire de l'archéologie. Si cela a permis quelques intéressantes découvertes, ces collaborations restaient néanmoins limitées à des analyses ponctuelles et, il faut bien le dire, souvent anecdotiques. Ces analyses étaient réalisées hors de toute problématique structurée, elles n'avaient donc aucune chance d'être développées et de s'intégrer dans des programmes de recherches systématiques. Les résultats étaient le plus souvent isolés de leurs contextes techno-culturel et socio-économique et n'aboutissaient qu'à la publication de notes techniques sans véritable interprétation dont les retombées scientifiques étaient difficilement évaluables.

Les analyses spectrométriques de traces d'aliments archéologiques étaient encore très peu développées en France. Elles étaient surtout pratiquées dans le monde anglo-saxon : Américains du Nord, Britanniques, Canadiens, Néo-Zélandais avaient d'ailleurs obtenu des résultats tout-à-fait étonnants. Certains ont pu, comme M. Deal par exemple, reconstituer l'alimentation des Indiens du Canada grâce à des chromatogrammes réalisés sur des prélèvements de céramiques utilisées lors de la préparation de leurs aliments. D'autres, comme H.E. Hill et J. Evans, avaient réussi à montrer la présence de résidus de banane, de patate douce, de taro et de riz dans des récipients provenant des îles du Pacifique. Enfin, les travaux de R. Röttlander sur les lipides avaient abouti à l'établissement d'un catalogue de chromatogrammes de lipides permettant d'identifier les résidus alimentaires archéologiques. Au vu de ces résultats, on pouvait donc penser que l'utilisation de la spectrométrie de masse pour déterminer la nature des résidus organiques découverts dans les ustensiles archéologiques était très prometteuse. Mais encore fallait-il que les spécialistes des deux disciplines définissent ensemble une problématique avant d'entamer des analyses aussi coûteuses.

De tels tandems produisent de bons résultats si l'on en juge par l'étude conjointe d'un vase du troisième millénaire provenant du site harappéen de Nausharo (Pakistan). Les échantillons étudiés appartenaient à des ustensiles en céramique dont la paroi était perforée de nombreux petits trous. Leur forme proche de celle des faisselles encore utilisées de nos jours en Occident permettait de pressentir leur fonction. Ces vases existaient en toutes tailles, depuis les minuscules faisselles-jouets jusqu'aux plus grandes adaptées au traitement du lait d'un troupeau. Les perforations de leur paroi, d'un diamètre constant quelle que soit la taille du vase, permettaient l'égouttage du fromage frais sans que le caillé puisse s'échapper. En outre, un gros trou était percé dans leur fond pour pousser et extraire le contenu du vase après égouttage. Enfin, un heureux hasard de la fouille nous livra un de ces objets encore en place sur l'assiette destinée à recueillir le lactosérum d'égouttage.

L'utilisation du récipient comme faisselle à fromage devenait ainsi fortement probable. De plus, l'hypothèse de l'existence d'ustensiles laitiers dans le matériel céramique des civilisations de l'Indus était renforcée par le contexte culturel de la région. On sait en effet que les peuples du Sous-Continent ont, aujourd'hui encore, une profonde vénération pour la Vache et ses produits et que ces derniers sont sacrés. L'iconographie harapéenne (sceaux finement gravés, statuettes votives ou jouets) et les travaux archéozoologiques nous montrent d'ailleurs que les bovidés lactifères (bovins, ovins, caprins) étaient déjà omniprésents au troisième millénaire dans l'économie de la Grande Vallée de l'Indus.

Des échantillons de parois et de bases de faisselles furent donc soumis à des analyses chimiques par spectrométrie de masse en haute résolution couplée à la chromatographie en phase gazeuse. Ces analyses furent pratiquées par le Laboratoire du CESAMO (URA 35 du CNRS-Université de Bordeaux I), sous la direction de G. Bourgeois. Le travail des chimistes devait être facilité par certaines conditions favorables liées à la nature même des échantillons :

Ces conditions favorables concoururent sans doute beaucoup au succès de l'analyse qui montra que les parois de la faisselle contenaient des traces d'un composé organique proche du fromage de chèvre.

retour haut de page

- Données interprétatives

La confirmation de l'hypothèse de l'utilisation d'un simple "vase à paroi perforée" de l'Indus comme faisselle à fromage dépasse de très loin son aspect anecdotique. Elle est en fait exemplaire car elle nous fait accéder à une longue chaîne de raisonnements déductifs. Exploités de façon exhaustive, ceux-ci nous conduisent à une importante somme d'informations "virtuelles" sur les conditions techniques de son utilisation et sur la structure socio-économique de la Grande Vallée de l'Indus au troisième millénaire avant J.C.

Voici à titre d'exemple quelques uns des points les plus intéressants que l'on peut obtenir de l'analyse déductive de la faisselle harappéenne.

retour haut de page

- Limites de l'information "virtuelle"

On se rend bien compte de l'importance et de la variété des données obtenues par l'analyse déductive d'une simple faisselle à fromage. Presque tous les aspects des structures socio-économiques, dans lesquelles vivaient ses utilisateurs, sont évoqués. La plupart de ces données sont naturellement hypothétiques mais il est étonnant de constater qu'elles se calquent assez fidèlement sur les modèles actuels. Ne soyons pourtant pas trop optimistes. Il nous manquera longtemps encore des données essentielles pour brosser un tableau complet de l'alimentation des hommes des anciennes Civilisations orientales. En effet, si le système décrit plus haut permet de reconstituer avec un certain degré de fiabilité les processus de préparation des laitages d'une culture, il est par exemple impossible de déterminer le caractère exact des produits obtenus. Le temps et le degré de fermentation ou de séchage des éléments et du produit fini, l'adjonction d'épices ou d'aromates, qui en déterminent l'aspect et le goût, sont encore indécelables. Pour les imaginer, on ne peut se fonder que sur des comparaisons avec des produits équivalents actuels ce qui veut dire que les indispensables modèles ethnoarchéologiques devront être enregistrés avant qu'ils n'aient disparu devant le raz-de-marée industriel et mondialiste ou les conflits armés.

retour haut de page

- Identifications empiriques